マルシェ出店に必要な道具を、私の経験談を交えてyoutubeで紹介してます。

今年になって、数えきれないくらい出店してますので、いつもマルシェで使っている使いやすい道具を紹介します。

あれやこれや改善して、これが一番やりやすいって道具、なくては困る道具たちです。

音声で説明を聞きたい方はYouTubeで説明をきいてくださいね。このブログと内容は同じです。文字を読む時間がない人は、動画で聞いてくださいね。

▼こちらの動画もどうぞ

実際に使ってよかったタープテントや、選ぶときのポイントを動画でわかりやすく紹介

①タープテントと重り

②キャンプテーブル

私は、90×180のテーブルを4つ持っています。

広々と使うときには、商品展示で3台、ワークショップで1台使用します。

こじんまりとやるときには、商品展示で2台、ワークショップで1台使用します。このときでも、スペースに余裕があれば、残った1台の上に、すぐに取り出したい消耗品などを置いています。

アクセサリー作家さんのように、小さい商品を扱う人は、2~3台が多いようです。

出店会場のブースの広さによって、テーブルの個数は変わってきます。街中で、サクッと簡単に出店したい時や、狭いブースの時は、簡単に搬入して出店したいので、テーブルの台数を減らします。

テーブルの幅は90㎝はあった方が良いと思います。それより狭いと商品を入れる箱や棚も置けませんし、商品が落ちてしまうこともあるかと思います。

90㎝あれば、ワークショップを開催する場合でもそれほど困ることはないでしょう。

もう少し幅が広めのテーブルを使って、2つの高さの違う棚を前後に段々畑のように配置すると、たくさん商品が置けるのでテーブルの数を減らすことができます。

搬入の時にテーブルの数が少ないと非常に楽です。搬入作業は省エネで済ませたい方におすすめです。例えば、アクセサリーのような小さな商品を販売される方にとっては、おすすめな方法だと思います。

これって重要で、搬入作業が毎回大変ですと、だんだん出店したくなくなってしまうんですよね。いかに簡単にやれるように工夫するかも、大切なことです。

安いキャンプテーブルを買ったら、脚がグラグラした

一つキャンプテーブルで失敗したなと思うことを紹介します。

私はキャンプテーブルを1台3000円ほどのお買い得セールで買いました。実際使ってみると、これがとても使い勝手が悪いところがありました。

テーブルの脚がガチッとしっかり固定されないため、脚がグラグラしたり、すぐに倒れてしまったりするのです。

他の出店者さんはもう少し値段が高いキャンプテーブルを購入したようで、見せてもらいました。

私の使用しているキャンプテーブルと見た目はそれほど違いはないのに、テーブルの脚はガチッとしっかり固定され、それほどグラグラしませんでした。

せっかく購入しましたので、もちろんこのまま気を付けながら大切に使おうと思います。安かったので、その代わりに4台も購入できました。

だいたいキャンプテーブルのこのサイズの平均的なお値段は7000円くらいで、そのため「3000円なんて、今買わなきゃ損!」と思ってしまったんですね。

➂ディスプレイ用の棚や什器

商品を飾るための什器は、私は木工をやっていて、電動工具などの道具もあり、木材も余っていましたので全て自作しました。

その什器は、持ち運びが便利なように折りたためるようになっています。使い勝手が良く、ハンドメイドマルシェに出店していますと、よく作家さんからこれいいなあと言われます。

▼あわせて読みたい

オークションで売られている什器は高かった

初めは什器を作るのが面倒だと思い、オークションなどを覗いて探しました。

ところが、オークションに出品されていたものは自分の希望の形とは程遠いうえに、ビックリするほどお値段が高いものばかりでした。

そこで、マルシェ出店に向けて初期費用を抑えたかった私は、端材を利用して自作することも視野に入れ始めました。

オークションで売られているものは高いと言っても、自作をするよりは高くつくという意味です。自分でも木工をやるので分かるのですが、木工は場所も道具もいる、時間もかかる、木材は高いので、妥当な値段だとは思いました。

ホームセンターで売られている什器は綺麗だったけど高かった

次に什器を探しに行ったのがホームセンターです。

ホームセンターで売られているものは、ハンドメイドマルシェで使用するお洒落な什器というようなものはなく、どちらかというと物を収納したり運んだりするのに向いていて実用的なもの、あまり可愛くないうえにテーブルにピッタリ収まりそうな、丁度良いサイズもなかったです。

ただ、1店舗だけマルシェで使う専門の什器を数点販売しているホームセンターがありました。ところが、そういったお洒落な什器は、高かった・・・!!

キャンプテーブルの幅と、お客さんの目線の高さに合う棚を自作した

ここまできたら仕方ないと思い、什器を自分でサイズを測って作ることにしました。

材料費を安くあげたかったので、全て余っていた木を使用し、余ったペンキで塗りました。

サイズを測って自作したため、キャンプテーブルのサイズにもぴったり無駄なく収まり、お客さんの目線の高さに合う理想的な棚が完成しました。

棚だけでなく、木箱もキャンプテーブルにぴったりの広さです。

今回自作した什器ですが、最初に作ってからずっと今も大事に使い続けています。

とても使い勝手が良く、特に棚や木箱、ショップの看板は、他の出店者さんから「作って!」とよく言われます。

④テーブルクロス

キャンプテーブルの脚が隠れるくらいの布を準備した

テーブルクロスは、キャンプテーブルの上にかぶせるものです。

何回か出店していて思ったのですが、布はキャンプテーブルの脚が隠れるくらいの大きさはあった方が良いと思います。

といいますのは、テーブルクロスの目的はテーブルの上面だけを綺麗に見せるだけではなく、前側にも垂らしてテーブルの下に置いてある道具類を隠すためでもあるからです。

マルシェのブースは主に200×200、250×250が多く、それだけのスペースですと荷物の置く場所が少なく困ります。

その時に活用するのがテーブルの下側です。

テーブルの下に荷物を置けば、お客さんから見てもごちゃごちゃした荷物が見えないので、前面からショップを見たときに見栄えが良いのです。

安くて丈夫な布が手芸屋さんで販売されていた

とはいっても、布はたくさん購入すると結構金額がかさみます。

でもですね、よくよく手芸屋さんを探せば、1メートル100円が平均的な布のお値段だとしますと、1メートル45円で売られている布も見つかりました。

安い方を買えば2倍の長さを買えるため、テーブルの前面を隠すのに十分な布が手に入ります。

でも「安かろう悪かろうじゃないの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。

私が今まで使ってみた感想は、全く悪くはありませんでした。結構丈夫な生地でした。

というわけで、頑張って安い布を探してみるのも良いかと思います。

私は手芸屋さんで布を仕入れたのですが、作家さんの中には地域の布をとても安く売っているお店を知っていらして、あり得ないくらい安い価格で布を購入したと言っていました。

どの作家さんも、初期投資を抑えるために工夫していますね・・・。

布をミシンで縫い合わせて使用している

私は90㎝幅の布を2枚、長辺をミシンでつなぎ合わせて180㎝幅にして使用しています。

180㎝幅あると、ちょうどテーブルの前面の脚の部分は隠れます。

中には、布がもったいないのが、1枚で使用している作家さんもいますが、やっぱり前面から見た時に荷物が丸見えですので、ここは奮発した方がいいかもしれません。

あとは、布の切れ端はミシンで縫った方が綺麗です。

ブランディングで凝った作家さんは、布をギャザーをつけて、フリルがあるスカートのようにしている作家さんもいます。布作家さんなので、得意なのでしょうが素晴らしいです。

「布小物を作るのが好きすぎて」とおっしゃっていました。ほんとすごいですよ。

⑤商品を入れるレジ袋

ハンドメイド商品ですので、レジ袋よりお洒落な紙袋を使用した方がブランド力がでるという意見があるかと思います。

ですが当然、レジ袋より紙袋の方がコストがかかります。

コストがかかるということは、どんぶり勘定でない限り商品価格は上がります。

お客さんはどちらが嬉しいでしょうか?商品が安くてレジ袋、商品が高くて紙袋。

「ぽかぽかざくりん」でよく売れる商品は、くまの編みぐるみキーホルダーです。

キーホルダーは購入後、だいたいすぐにお客様がご自分のバッグにつけていかれます。

そうすると、そもそも袋自体が必要ないんですね。

プレゼントでご購入されるお客様は、有料にはなりますがラッピングをしています。

⑥軽めの金庫

重い金庫とポーチは使い勝手悪い

重い金庫はおすすめしません。

やはり貴重品ですので、昼食や飲み物を買いに行くときなどはバッグに入れて持参します。

重くかさばる金庫は邪魔なんですよね。

以前はポーチを使用していました。

とても軽いですしコンパクトですのでそれは良かったのですが、いざお客さんとのやりとりでお金を探すのに手間取りました。

次から次にお客さんが来て購入してくださると、ポーチの中で札や小銭がぐちゃぐちゃになってしまうのです。

ですので、ポーチもおすすめしません。

プラスティック製の金庫が使いやすい

そこで金庫は金庫でも、プラスチック製の軽い手提げ金庫がホームセンターで売られていましたので、それを使用しています。

取っ手もついていて、コンパクトで軽く、お金がごちゃごちゃにならないので使い勝手良いです。

リュックに入れても、邪魔にならないし重くはないです。

他の作家さんを見ていますと、ほとんどの方だ金庫を使っているようです。そのまま置いておくと防犯上よくないので、工夫して上手に置いていらっしゃいます。

⑦お金トレー

100均一で購入しました。

コロナやインフルなどの感染症のこともあり、手のひらをお金トレーにするのはお客様は嫌がるのではないでしょうか?

100均の物でも充分に使えます。

なんでもかんでもお金をかければいいというわけではないので、節約できるところは節約しましょう。

⑧領収書

滅多にないのですが「領収書きって」と言われることがあります。

滅多にないので、経費をかけず100均の物を使用しています。

他には、マルシェによっては、ショップカードを渡すか、領収書をレシート代わりに常に渡すようなルールーのあるマルシェもあります。

⑨値札

時々、値札が取れていることがあるんですよね。

値札がないだけで商品として陳列できなくなりますので、販売機会を失ってしまいます。

だからいつも必ず必要な消耗品として値札はスタンバイしています。

⑩商品管理簿

これはホームセンターで販売されていないので、大学ノートに手書きで記入しています。

エクセルでフォームを作って管理するのが一番いいのでしょうが、パソコンを開くよりノートの方が持ち運びできるしサッと見れるので楽なのです。

現代はWeb明細が主流だと思いますが、確かに綺麗にまとまって見やすいのですが、紙の媒体の方が理解しやすいし把握しやすいこともあります。

Web明細はいちいちパソコンやタブレット立ち上げて見ないといけなく、また画面も小さいので、紙の明細の時より見る回数が減ります。

これだけ、デジタルが発達しても、紙媒体で見た方が理解が深まり、考えがまとまるときもあります。

現にWeb明細になった結果、明細を見る習慣がなくなり、携帯電話の毎月料金が思ったよりかかっていることを気が付くのが遅れたりします。

学校の教科書や問題集も、全て紙ではなくなってしまったら勉強しずらいのではないでしょうか?

紙の方が考えるときに書き込みもできるということで、商品管理簿も紙の媒体を使用しています。

追記:現在はエクセルで自作の管理簿を作り、その表に記入しています。その管理簿はプリントアウトして、パソコンを立ち上げなくてもいつでも見れるようにしています。

⑪売上帳

ホームセンターで売られているものを使用しています。

中には書いていない出店者さんもいます。

作家さんの中には、どんぶり勘定といって何も記録していない人と、管理簿つけてきっちりやっている人と様々な人がいます。

私は真面目に書いている方だと思います。

後で見返したときに、よく売れる商品など読み取れることがあるので記録した方が良いと思います。

記録がたまってきた頃に読み返してみますと、色々なことが分析できて、今後の方針を決めれますよ。

⑫お弁当や飲み物

出店先でキッチンカーが来ていたりパンやお弁当などの食品を売っていたりするので、なくても困りはしませんが、私は節約のためにお弁当かおにぎりを持って行っています。

この前はパンマルシェに出店し、お昼のお弁当も全部食べてしまって、マルシェが終わる夕方になり、どうしてもお腹がすいたのでパンをたくさん買ってしまいました。

お弁当を持参していた分は、食費が浮いたと思います。

テント出店ですと、テント設営や搬入でほぼほぼ力仕事ですのでお腹がとても空きます。

働いた後のパンマルシェのパン、超美味しかったです。

夏の日にマルシェに出店する場合は、大きな水筒を用意してお茶を入れて持って行っています。

夏は大きな水筒が丁度良い量ですよ。夏の出店で、一度飲み物が足りなくなって、本当に困りました。そういう時に限って、近くに自動販売機がなかったりするものです。

⑫ショップカード

後日ネットショップで購入してくれることがよくある

購入してくれたお客さんはもちろん、お店を見てくれただけのお客様にもショップカードをお渡ししています。

といいますのは、あみぐるみは生活必需品ではなく絶対に必要なものではないんです。

くまちゃんのあみぐるみを見てほっこり癒しを感じるための商品なのです。

そのため、お客さんもサラッとお店を見て通り過ぎて、数時間したらご家族やお友達を連れてきてご購入される方がけっこういます。

このパターンはその日中のご購入なのですが、数日後にネットショップで購入してくださるお客様もけっこういます。

勝手な予想ですけれども、サラッと通り過ぎるのは、「店員さんに無理やり勧められたらどうしよう・・・」という不安があるからじゃないでしょうか?

私もそういうときありますので、その気持ちはよくわかります。

じっくり考えて決めてほしいですので、後でネットショップで買えるようにショップカードをお渡ししています。

新作ができたら、Instagramでチェックしたいというお客様がいる

また、新作ができたらマルシェに遊びに来たいので、Instagramで出店日をチェックするというお客様もいらっしゃいます。

ショップカードには、ホームページやInstagramのQRコードもつけてあるため、そこから辿れます。

一時、家庭の事情でハンドメイド販売活動を休止していた時もあります。再開時にマルシェ出店の告知をしましたところ、常連さんが「もう、マルシェに出店しないのかと思った~」とマルシェ会場に遊びにに来てくれました。

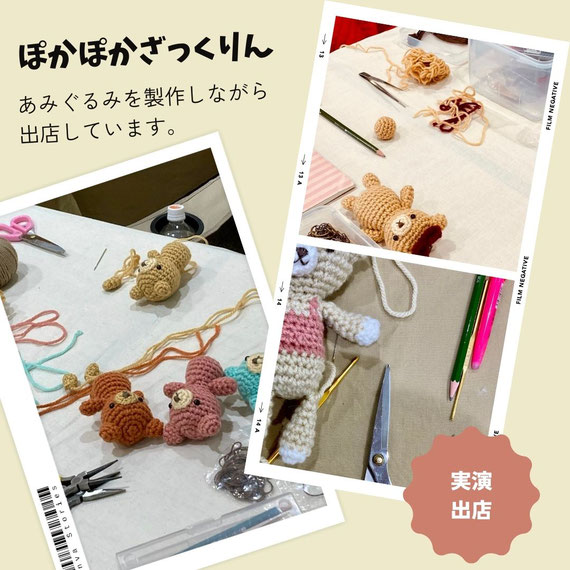

⑬あみぐるみを製作する道具

商品製作時間を作るためと、お客さんと会話するきっかけができる

時々、キーホルダーがついていないあみぐるみに、「キーホルダーをつけてほしい」などの要望があるときもあります。

また、接客がないときは、時間を有効に使いたいため、その時間を商品製作時間にあてています。

ですので、出店の時には、あみぐるみを製作しながら出店していることが多いです。

作品を作っていると、ハンドメイドや編み物に興味のあるお客さんが話しかけてくれたりします。

私もお客さんもハンドメイドが好きということもあって、会話に花が咲きます。私も、共通の趣味の話ができて、結構楽しいです。

じっくり商品を選びたいから、話しかけられたくないというお客さんもいる

他には、お客さんは店員に話しかけられずにじっくり商品を選びたい場合もあるようです。

聞きたいことがあったときには、お客さんの方から聞いてきてくれます。

このようなシチュエーションでも、こちらとしてはあまりにもお客様に声を掛けないと愛想のない感じもしてしまいますし、かといってそっとしておいてほしい雰囲気もありますし、接客に迷いが出る時があります。

そのようなときに「いらっしゃいませ」や「こんにちは」とひと声かけて、後はあみぐるみを製作していればギスギスした雰囲気を作らずにすみます。

⑭ラッピング資材

あみぐるみを、プレゼントやお土産でご購入されるお客様もたくさんいます。

マルシェはたくさん人が来ますので、時間的にもあまりにも凝ったラッピングはできませんが、簡単に仕上がるラッピングであれば、有料ですがラッピングをしています。

お客さんの方も「簡単なラッピングでいいよ」と言ってくれます。簡単なラッピングでも、綺麗に包んでお渡しすると、お客さんは「わあ~、可愛い!」と笑顔になってくれます。

⑮ワークショップの道具

ワークショップをやってほしいと主催者さんから依頼されることがある

出店先で、ワークショップをやってほしいと依頼されることがよくあります。

ものを作ることが好きなお客様、お喋りが好きなお客様、お子様に工作体験をさせたいお客様がいらっしゃいます。

そういったお客様はワークショップが大好きです。

ワークショップをやると人が集まって賑やかになるため、集客にも利用されることがあります。

またハンドメイドのワークショップは特殊で、業者さんが夏祭りでよくやるゲームと違い、珍しさがあるので、ハンドメイドのワークショップを目指してやって来るお客さんもいます。

ワークショップをやれば、イベントの催しが増える

イベントと一緒に開催しているマルシェですと、イベントの方もちょっとでも催しを増やして、賑やかな雰囲気にして盛り上げたいという意図がありますので、そのようなときにはワークショップが必要とされます。

そのため、依頼が合ったらいつでもワークショップができるように、材料を揃えて準備をしています。

時には、ワークショップを開催できる人優先で審査に通るマルシェもあります。

マルシェ出店の準備は工夫次第で楽しく効率的に!

以上が、ハンドメイドマルシェに出店する際に役立つ道具や工夫のポイントです。初期投資を抑えつつ、ブランディングや使い勝手を意識して準備をすることで、マルシェでの活動がより楽しく充実したものになります。

私自身も試行錯誤を繰り返しながら、効率よく準備できる方法や、お客様に喜んでいただけるディスプレイを模索してきました。少しでも参考になれば幸いです!

また、YouTubeではこれらの道具の具体的な使い方や失敗談も詳しくお話ししていますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

それでは、次回のブログでお会いしましょう!あなたのマルシェ出店が成功することを心から願っています。

▼こちらの動画もどうぞ

マルシェ出店に必要な道具

【note】ハンドメイドマルシェ出店のためのお役立ち情報マガジン

▼あわせて読みたい

マルシェ出店の準備って、ひとつクリアするとまた次の「分からない」が出てくるもの。

そんな時に役立つ、実体験に基づいたリアルな情報を記事ごとにぎゅっと詰め込んでいます。

たとえば…

- 釣銭ってどう準備すればいいの?

- 開店前に何をしておけばいい?

- 什器をコンパクトに運びたいときの工夫は?

- 友達と一緒に出店するときのメリット・注意点は?

などなど、「ここが知りたかった!」に寄り添えるような記事ばかりです。

ぜひ気になるタイトルから読んでみてくださいね。

あなたの日常にそっと寄り添うあみぐるみたち。

気になるテーマから記事を読んでいただけるように、ブログをカテゴリごとにまとめています。

お好きなところから、そっとのぞいてみてくださいね。

あみぐるみはオンラインショップでお迎えいただけます♪

BASEショップでは、ぬい撮りにぴったりなあみぐるみやキーホルダーを販売中です。

お迎えいただいた方の日常に、笑顔をお届けできたら嬉しいです。

「これかわいい!」と思ったときに、すぐに商品ページを見たい方は、

LINEでお友だち追加しておくととっても便利です♪

リッチメニューからオンラインショップにいつでもアクセスできます。

関連商品

関連記事